La demografia dei territori e per i territori. Quale contributo dal PNRR?

di Federico Benassi, Annalisa Busetta, Manuela Stranges e Cecilia Tomassini

Già nell’aprile del 2021 il demografo Giampiero Dalla Zuanna aveva analizzato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutandolo positivamente nelle misure che riguardavano il contrasto alla bassa natalità e la mitigazione del processo di invecchiamento, e carente per quanto riguardava il sistema pensionistico e le immigrazioni. Puntuale la sua riflessione sull’importanza di prevedere non soltanto cifre dedicate alla costruzione di nuove strutture e/o alla riqualificazione delle stesse, ma anche sul prevedere modalità di sostegno alla spesa corrente.

Il PNRR, nell’ottica della riduzione delle disuguaglianze, introduce la dimensione territoriale, di genere e di generazione come principi trasversali che dovranno essere rispettati da tutti gli interventi finanziati. Nell’attuazione delle 6 missioni infatti, le Amministrazioni devono garantire la partecipazione delle donne, l’erogazione di benefici diretti e indiretti alle future generazioni, e una quota delle risorse territorializzabili al Mezzogiorno. La persistenza dei forti divari di genere, generazionali e territoriali viene vista nel PNRR come un ostacolo alla crescita economica e alla ripresa del sistema Paese. Esistono già stime[1] del governo su quante risorse saranno destinate agli enti territoriali per finanziare diversi progetti ma è difficile prevedere come tali interventi potranno ridurre le diseguaglianze tra uomini e donne, tra generazioni e tra cittadini che vivono nei diversi territori (piccoli comuni, aree interne, etc).

Sappiamo che in Italia la dinamica demografica è fortemente sbilanciata ed eterogenea da un punto di vista territoriale con alcuni contesti caratterizzati da una perdita sistematica di popolazione e altri da un incremento demografico altrettanto continuo e significativo (Benassi et al., 2021a). Pur in un generale trend di maggiore decremento demografico del Mezzogiorno rispetto alle altre aree del Paese, se si osservano i dati a livello comunale è possibile ravvisare segnali di criticità anche nelle altre ripartizioni. Inoltre, in questo quadro generale la pandemia e la conseguente diffusione dello smart working hanno contribuito a creare nuovi spostamenti dai grandi centri urbani verso comuni di media e piccola ampiezza.

La tabella 1 ci mostra la distribuzione del numero dei comuni per ampiezza nelle 5 ripartizioni nel 2021: è possibile osservare che nel Nord Ovest oltre un terzo dei comuni ha un’ampiezza demografica pari o inferiore a 1.000 abitanti, che rappresentano circa il 22% nel Sud e nelle Isole mentre sono molto meno al Centro (circa 18%) e al Nord Est (poco più del 13%). Di contro, i comuni medio grandi e grandi (rispettivamente tra 50.001 e 150.000 e sopra i 150.000 abitanti) sono poco meno dell’1% al Nord Ovest (0,7 quelli medio grandi e 0,1 quelli grandi), l’1,7% nel Nord Est (1,0 e 0,7, rispettivamente), il 3,1% al Centro (2,6 e 0,5), 2,5 al Sud (2,2 e 0,2) e 2,5 nelle Isole (2,1 e 0,4). Sappiamo però che tali differenze rispecchiano in parte la tradizionale disomogeneità del territorio italiano in cui la superfice dei comuni è mediamente più ridotta nel Nord del Paese rispetto al Sud e alle Isole.

Tabella 1. Distribuzione del numero di comuni per ampiezza demografica nelle ripartizioni italiane.

Valori percentuali (dati al 1° gennaio 2021)

| N° comuni per ampiezza demografica | Nord Ovest | Nord Est | Centro | Sud | Isole |

| minore uguale a 1000 (piccolissimi) | 35,5 | 13,3 | 17,7 | 23,0 | 21,8 |

| da 1001 a 5000 (piccoli) | 42,7 | 45,6 | 44,0 | 46,8 | 47,2 |

| da 5001 a 20000 (medio piccoli) | 18,0 | 34,9 | 27,7 | 22,4 | 22,2 |

| da 20001 a 50000 (medi) | 3,0 | 4,5 | 7,4 | 5,3 | 6,4 |

| da 50001 a 150000 (medio grandi) | 0,7 | 1,0 | 2,6 | 2,2 | 2,1 |

| sopra 150000 (grandi) | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |

| Totale | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Fonte: Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021 corretta secondo risultanze censuarie (https://demo.istat.it/)

Tra il 2019 e il 2020 la popolazione residente in Italia è cresciuta solo nei comuni piccolissimi con meno di 1.000 abitanti (+0,5%) e in quelli medi tra 20.001 a 50.000 (+0,8%), mentre è diminuita nei comuni ricadenti nelle altre fasce di ampiezza demografica. Questa dinamica nasconde, però, delle differenze tra le ripartizioni. Mentre al Nord Ovest è cresciuta solo la popolazione che vive nei comuni medi tra 20.001 a 50.000, al Nord Est è aumentata sia quella dei comuni medi che quella dei grandi comuni sopra il 150.000 abitanti[2]. Al Centro e nelle Isole è aumentata la popolazione che vive nei comuni piccolissimi e in quelli medio grandi tra 50.001 e 150.000 abitanti, mentre al Sud è aumentata la popolazione che vive nei comuni piccolissimi, medi e medio-grandi.

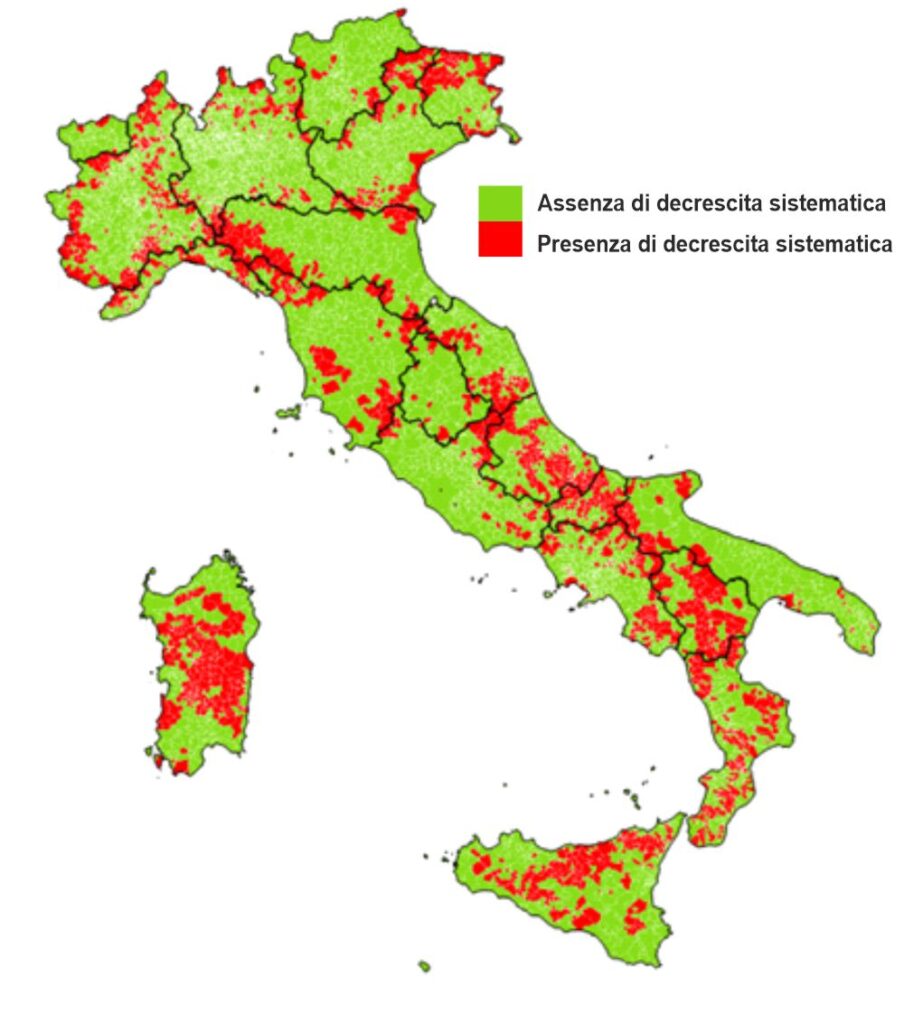

Il processo di spopolamento delle aree interne è pressoché comune all’intero Paese, ma i dati mostrano che l’intensità della perdita di popolazione nelle aree interne del Mezzogiorno è particolarmente elevata (Benassi et al., 2021a). La figura 1 ci mostra i comuni in perdita sistematica di popolazione nel periodo 1981-2019[3]: complessivamente si tratta di 1.884 comuni, poco meno di un quarto del totale dei comuni italiani. In questo caso le trame territoriali sono ancor più evidenti: emergono in particolare le aree interne appenniniche, quelle della Sardegna e della Sicilia, alcune aree della Toscana più periferica oltreché zone della Liguria e dell’Emilia Romagna nord occidentale e delle Alpi, soprattutto quelle orientali (Benassi et al. 2021a). La perdita di popolazione rappresenta per questi comuni un fenomeno “auto propulsivo” nel senso che influenza sé stesso in una sorta spirale, spesso senza ritorno, verso la marginalità (Reynaud et al., 2020).

Figura 1. Presenza/assenza di perdita sistematica della popolazione (1981-2019). Comuni Italiani. Fonte: nostra elaborazione su dati Istat. Per gli anni 1951-2011 i dati sono di fonte censuaria. Per il 2019 i dati sono di fonte demografica rivista da Istat (http://demo.istat.it/)

Al di là del problema dello spopolamento in sé, quello che pone maggiori sfide è il fenomeno dell’invecchiamento demografico che interessa, seppur con intensità diversa, tutta la penisola. Infatti, lo spopolamento sistematico di alcune aree (caratterizzate da decenni di dinamica naturale e migratoria negativa) ha avuto rilevanti conseguenze nell’amplificare il processo di invecchiamento della popolazione che in molte aree del Paese risulta ormai difficile da invertire (Benassi et al. 2021a).

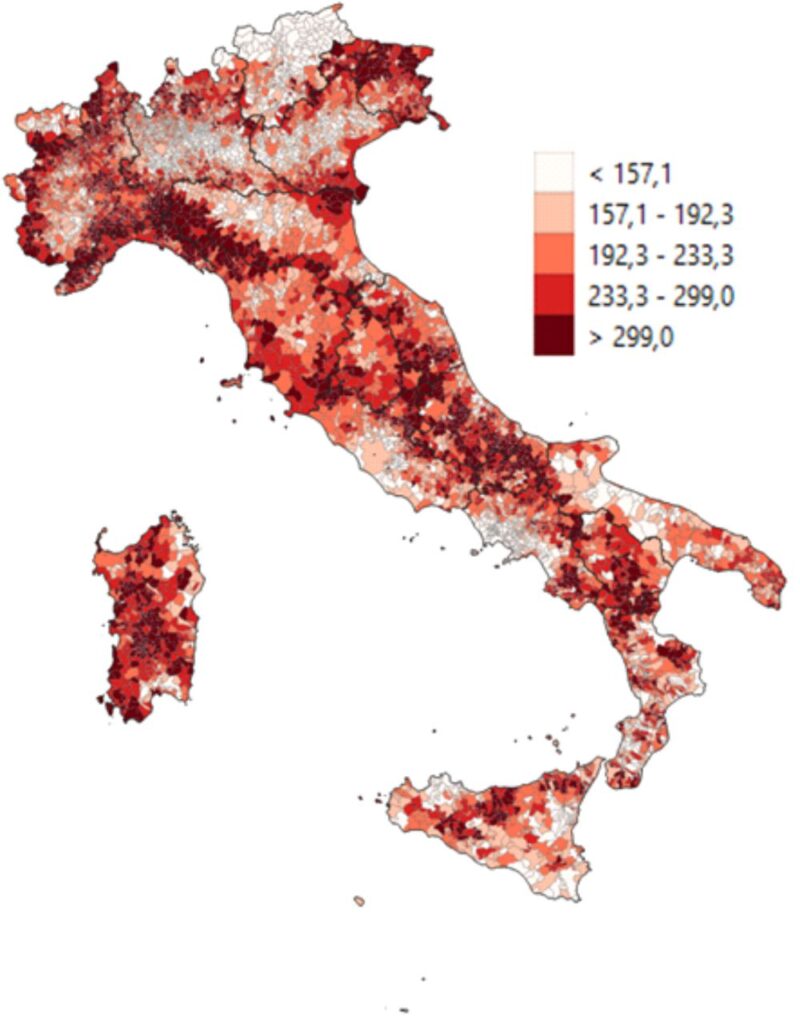

Possiamo osservare (Figura 2) che i valori più elevati di indice di vecchiaia si registrano in quei contesti soggetti a decrescita demografica sistematica, mentre quelli più contenuti, in un quadro comunque di invecchiamento generalizzato, si registrano nelle grandi conurbazioni urbane poste nel nord del Paese, verosimilmente grazie all’apporto positivo delle migrazioni internazionali e interne così come negli intorni geografici (comuni di prima e secondo cintura) di molti comuni capoluogo delle Città Metropolitane sia del Centro che del Mezzogiorno, oltreché, come detto, del Nord. Spicca infine il Trentino-Alto Adige che pur essendo una zona montuosa e con caratteristiche orografiche peculiari forma un cluster ben delimitato di valori comparativamente contenuti dell’indice (primo quintile). Ciò dimostra che non tutte le montagne sono zone destinate al depopolamento e all’invecchiamento inarrestabile ma che possono, al contrario, mostrare anche una vitalità demografica qualora messe nelle condizioni operative di sfruttare il loro capitale territoriale. Da questo punto di vista l’investimento in infrastrutture sostenibili e in tutti i servizi necessari allo sviluppo del turismo di prossimità preferibilmente non stagionale ma spalmato lungo tutto l’anno diviene un elemento essenziale per la ripartenza economica.

Figura 2. Indice di vecchiaia (anziani ogni 100 giovani) 2021 (quintili). Comuni Italiani

Fonte: Popolazione Residente per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2021 corretta secondo risultanze censuarie (https://demo.istat.it/)

In un Paese con un livello di invecchiamento demografico così marcato, il PNRR destina risorse ingenti alla popolazione anziana, in particolare per la gestione degli anziani fragili per i quali si prevede l’incremento delle cure domiciliari e dei servizi di prossimità. Per prepararsi all’incremento della popolazione anziana fragile il PNRR collega, infatti, gli interventi di inclusione e coesione con quelli della salute per fornire al contempo assistenza domiciliare agli anziani fragili e riorganizzazione dei servizi sanitari, collegando gli investimenti della Missione 5 “Inclusione e coesione” a quelli della Missione 6 “Salute”. Si auspica che la presa in carico dell’anziano fragile diventi effettivamente una possibilità anche nelle aree interne e nel Sud del Paese dove attualmente i bisogni sanitari sono largamente insoddisfatti.

In Benassi et al. (2021b) emerge che tra i driver della crescita/decrescita demografica un ruolo fondamentale è giocato dalla scuola: a parità di altre condizioni, la presenza di una scuola elementare nel comune nel 2011 è positivamente legata all’aumento della popolazione negli anni successivi. La presenza di servizi scolastici e di conciliazione efficienti è condizione fondamentale per l’innalzamento della fecondità, ad oggi a livelli estremamente bassi nel nostro paese (1,24 figli per donna nel 2020), senza il quale l’invecchiamento demografico continuerà ad essere alimentato anche “dal basso”.

Per quanto riguarda il contrasto alla bassa natalità il PNRR ha previsto risorse per migliorare la possibilità delle famiglie di conciliare i tempi di cura e di lavoro attraverso fondi destinati a nuovi nidi, nuove scuole materne e nuove mense per le scuole primarie in tutto il Paese. Sappiamo che attualmente una quota esigua dei bambini che frequentano il tempo pieno vive nel Sud e nelle Isole, con gravi conseguenze sia in termini di difficoltà di conciliazione lavoro-famiglia per le donne che di riduzione dei livelli di povertà educativa penalizzanti per l’intero Paese (Tabella 2).

Tabella 2 – Studenti che usufruiscono dell’orario prolungato nella scuola dell’infanzia e del tempo pieno nella scuola primaria per ripartizione geografica (a.s. 2019/2020. Valori assoluti e percentuali)

| SCUOLA DELL’INFANZIA | SCUOLA PRIMARIA | |||

| studenti che usufruiscono dell’orario prolungato | studenti che usufruiscono del tempo pieno | |||

| (N.) | (%) | (N.) | (%) | |

| Nord Ovest | 62.900 | 36,8% | 355.754 | 36,9% |

| Nord Est | 44.899 | 26,2% | 199.282 | 20,7% |

| Centro | 37.828 | 22,1% | 247.491 | 25,7% |

| Sud | 19.016 | 11,1% | 118.118 | 12,3% |

| Isole | 6.490 | 3,8% | 42.213 | 4,4% |

| TOTALE | 171.133 | 100,0% | 962.858 | 100,0% |

Fonte: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Portale Unico dei Dati della Scuola

Il tempo ridotto scolastico mal si concilia, infatti, con la necessità di innalzare il livello culturale delle nuove generazioni provenienti da famiglie meno istrutte di italiani e da famiglie con genitori stranieri (ricordiamo che è ormai consistente la quota di seconde generazioni di immigrati). Queste ingenti somme, che si spera vengano effettivamente richieste dai Comuni nei quali mancano le strutture, se da un lato potrebbero servire per dotare di infrastrutture le aree del Paese in cui sono carenti, non aiuteranno però a sostenere l’elevato costo per le famiglie (già in difficoltà economica), e per i Comuni che potrebbero non richiederli per evitare di vedere gravare sui propri bilanci ulteriori costi che non saranno poi in grado di gestire. Ben più strutturale e rivoluzionaria sarebbe invece la misura di ampliare il tempo-scuola per tutti, adeguando l’Italia agli altri Paesi europei. Questo intervento consentirebbe di ridurre la povertà educativa di bambini, pre-adolescenti e adolescenti attraverso: i) il potenziamento dell’offerta formativa tradizionale con attività che vadano a colmare i ritardi e le carenze degli studenti italiani (ampiamente documentate dai test nazionali ed internazionali come PISA e INVALSI); ii) l’integrazione della formazione con discipline che potenzino lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, della capacità motoria, e delle abilità musicali iii) creare nuove prospettive di lavoro soprattutto per le donne vista la maggiore presenza di personale femminile nelle professioni educative. Se, infatti, è vero che al 2017 solo in 26 province oltre la metà delle scuole ha la mensa (Openpolis, 2019) (condizione spesso addotta come indispensabile per offrire il tempo pieno), è anche vero che in alcune delle province del Sud Italia ne è dotato meno del 5% delle scuole (in coda Ragusa 1,3%, preceduta da Napoli 3,2%, Catania 4,3%, Palermo 4,5% e Trapani 4,8%). A poco serve la motivazione che le famiglie del Sud non chiedono il tempo pieno in ragione del maggiore supporto familiare del quale le famiglie possono beneficiare. I dati sulla bassa partecipazione femminile di queste aree del paese raccontano, infatti, le difficoltà delle donne di lavorare in particolare dopo la nascita dei figli. Urge, dunque, offrire una reale possibilità di conciliazione dei tempi familiari e lavorativi attraverso il potenziamento della rete di asili nidi, del tempo prolungato e delle attività collaterali alla scuola. Le differenze nelle infrastrutture scolastiche tra le aree del paese emergono anche osservando la mappatura degli edifici scolastici statali con palestre o piscina con le province calabresi in coda alla classifica (ultima Reggio Calabria 20,4% preceduta da Vibo Valentia 21,3%, Crotone e Cosenza entrambe attorno al 22%.

Tra i temi demografici il grande assente del PNRR sono le migrazioni che vengono citate solo quando si parla di Giustizia. Sembra difficile si possa pensare un piano nazionale di ripresa e resilienza senza pensare agli stranieri e ai nuovi cittadini. In particolare, grande attenzione dovrebbe essere dedicata alle seconde generazioni di migranti (che diventeranno a breve i nuovi-italiani) e per i quali la concessione della cittadinanza e la carenza di investimenti formativi rivestono un ruolo cruciale, rispettivamente in positivo e in negativo.

Non è possibile dire in quale misura gli interventi del PNRR saranno in grado di contrastare la bassa natalità o permetteranno una vita migliore agli anziani fragili. Certo è che si auspica che la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli investimenti e delle riforme sia fatta mettendo al centro l’attuazione di quelle tematiche trasversali così importanti in un’ottica demografica (riduzione delle disuguaglianze tra territori, tra italiani, prime e seconde generazioni di stranieri, e tra uomini e donne), senza le quali sarà difficile osservare una ripresa del Paese.

Bibliografia

-

Benassi, F., Busetta, A., Gallo G. e Stranges M. (2021a). Le diseguaglianze tra territori. In: AISP – Associazione Italiana Studi di Popolazione, Rapporto sulla popolazione. L’Italia e le sfide della demografia (a cura di F.C. Billari e C. Tomassini), il Mulino, Bologna;

-

Benassi, F., Busetta, A., Gallo, G. e Stranges, M. (2021b). Local heterogeneities in population growth and decline. A spatial analysis for Italian municipalities. In Meeting of the Italian Statistical Society 2021 (pp. 1113-1118). IT;

-

Dalla Zuanna G. (2021), Chiaroscuri demografici del PNRR, Neodemos 30 Aprile 2021;

-

Openpolis (2019), Le mappe della povertà educativa, disponibile su https://www.openpolis.it/wp-content/uploads/2019/11/Le-mappe-della-povert%C3%A0-educativa_.pdf;

-

Openpolis (2022), L’impatto del Pnrr sui territori, pubblicato lunedì 17 Gennaio 2022 e disponibile su https://www.openpolis.it/limpatto-del-pnrr-sui-territori/;

-

Reynaud C., Miccoli S., Benassi F., Naccarato A., Salvati L. (2020). Unravelling a demographic ‘Mosaic’: Spatial patterns and contextual factors of depopulation in Italian Municipalities, 1981–2011. Ecological Indicators, vol. 15.

Note

[1] Le stime di Openpolis (2022) su dati rilasciati dal governo al 11 Gennaio 2022, riferiscono che ai comuni e alle città metropolitane dovrebbero andare circa la metà dei fondi PNRR per gli enti territoriali.

[2] L’aumento dei grandi comuni nel Nord est è essenzialmente dovuto allo spostamento del Comune di Rimini in questa categoria. Senza questa nuova inclusione la perdita la popolazione dei grandi comuni sarebbe stata decrescente come nel resto d’Italia.

[3] In questo contesto un comune viene definito «affetto da decrescita demografica sistematica» se e solo se presenta in ciascun segmento temporale (1981-91; 1991-01; 2001-11; 2011-19) valori negativi del tasso di crescita.

Credit foto copertina: Passeggiando Coppie Parco Gli - Foto gratis su Pixabay

Gli autori sono demografi dell'Associazione Italiana di Studi di Popolazioni interessati ai temi delle dinamiche demo-sociali delle aree interne italiane. Federico Benassi - ISTAT Annalisa Busetta - Università di Palermo Manuela Stranges - Università della Calabria Cecilia Tomassini - Università del Molise

- Federico Benassi

- Annalisa Busetta

- Manuela Stranges

- Cecilia Tomassini

Le opinioni espresse dagli autori sono da ritenersi personali e non rappresentano gli Enti di appartenenza