Botanica e Appennino. L’Italia unita in “verticale” prima del 1860

Le erborizzazioni sulla dorsale appenninica, compendio essenziale alla ricerca scientifica e prodromo dell’Unità politica italiana.

Ovvero, come l’azione coordinata dei botanici precede l’Unità d’Italia

I botanici della penisola italiana, nella prima parte del XIX secolo, diedero vita a importanti ricerche sul campo, con ricche erborizzazioni per la conoscenza floristica del territorio. Si impegnarono a redigere contributi scientifici sulle flore regionali e/o territoriali, è il caso della «Flora Napolitana» di Michele Tenore, direttore dell’Orto botanico di Napoli il quale strutturò una vera e propria opera monumentale, enciclopedica, pubblicata tra il 1810 e il 1838 e riguarda buona parte territorio dell’Italia meridionale. Ricordiamo anche la «Florae Siculae Prodromus» pubblicato tra il 1827 e il 1828 (a cui seguirà il primo e unico fascicolo di Florae Siculae) di Giovanni Gussone, allievo del Tenore. Con Tenore, infatti, collaborerà nella stesura della «Flora Napolitana» e sarà il suo braccio destro all’Orto botanico di Napoli. Tra gli attivi ricercatori botanici del nord della penisola potremmo ricordare Domenico Viviani il quale si occupò molto di flora degli Appennini, riassumendo le proprie ricerche, già nel 1808, in una «Florae Italiacae fragmenta». Ampliando la visuale vedremmo aumentare gli esempi di scienziati, botanici e naturalisti che – per tutta la prima metà del 1800 e oltre – meticolosamente si impegnano, spesso in collaborazione tra di loro, nel definire la flora della penisola sulla base del sistema di classificazione che risultava a quell’epoca il più attuale, quello linneano (Linneo, svedese, nella seconda metà del 1700 aveva riformulato, revisionato e rilanciato, in chiave nuova, le nomenclature e classificazioni dei secoli passati) o al sistema di De Jussieu.

A quell’epoca la botanica aveva essenzialmente un carattere floristico, sistematico e speciografico, volto, pertanto, a classificare nuove specie e a definire gli aspetti di geografia botanica: la fitogeografia. Soltanto nell’ultima parte del secolo XIX si passerà dalla botanica sistematica alla biologia vegetale e all’ecologia.

Sulla scorta dell’impegno, frutto di accorate ricerche scientifiche di tanti ricercatori, accadde qualcosa di incredibile: già prima dell’Unità d’Italia i botanici avevano chiari e inequivocabili intenti comuni circa la modalità di raccolta, scambio e analisi dei dati scientifici, e anche rispetto alla modalità di organizzazione delle informazioni che provenivano dalle ricerche sul campo. Potremmo affermare, benché impropriamente, che l’Unità d’Italia fu fatta, prima del 1861, dai botanici dei vari luoghi d’Italia. Non è un caso, infatti, se gradualmente si intensificarono gli studi lungo la dorsale appenninica, da nord a sud e furono fondati sodalizi accademici che acquisirono l’aggettivo di “italiano” ben prima dell’Unità d’Italia. Pensiamo, ad esempio, alla Società Crittogamologica Italiana, fondata nel 1858 (le Crittogame sono un raggruppamento di piante all’interno del quale rientrano Alghe e Funghi), e poi diverse altre. Per dirla tutta non furono solo i botanici a precorrere l’unità d’Italia, ma l’intera comunità scientifica. Infatti, le Riunioni degli Scienziati italiani che si tennero tra il 1839 e il 1847 (per quanto riguarda il periodo pre-unitario) in diverse città della penisola, tra cui Napoli nel 1845 portavano la scienza in generale a tendere in questa direzione. In questi consessi si discuteva tra scienziati delle varie discipline scientifiche (Medicina, Fisica, Chimica, Geologia, Zoologia, Botanica, ecc.). Lo scopo era quello di permettere una più efficace circolazione delle informazioni, creando di fatto una rete tra studiosi provenienti da diversi ambiti territoriali. Una vera e propria Unità culturale d’Italia.

Con Antonio Bertoloni, titolare della cattedra di botanica all’Università di Bologna, vide la luce e fu pubblicata, tra il 1833 e il 1854 la Flora italica, una raccolta in dieci volumi compilati, («Flora italica sistens plantas in Italia et in insulis circumstantibus sponte nascentes»), con l’indicazione sistematica delle singole località in cui le stesse piante erano state rinvenute.

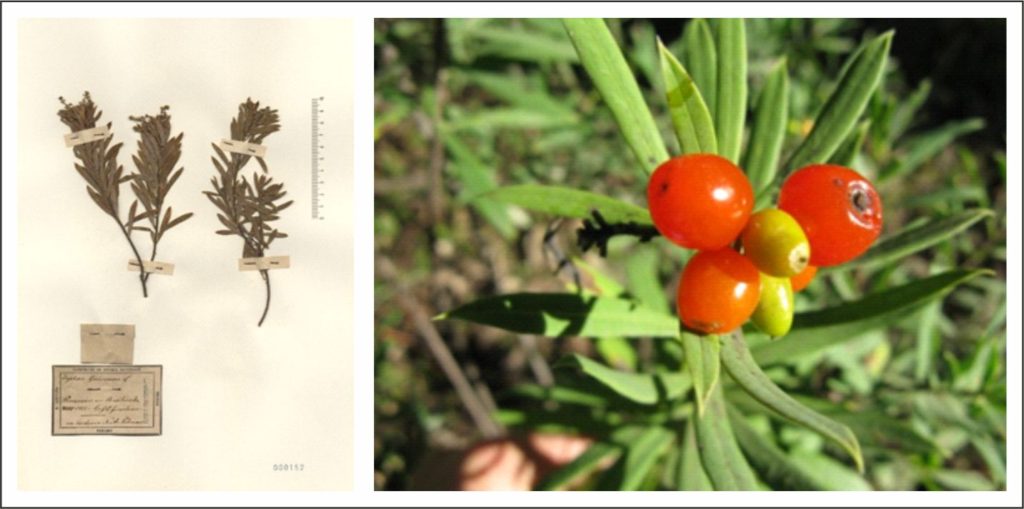

Un campione dell’erbario di Nicolantonio Pedicino (un tempo conservato presso il Regio Istituto Tecnico di Napoli), raccolto in Basilicata da Giuseppe Camillo Giordano e conservato presso l’Università di Catania. La specie è la Dafne gnidio, riportata anche nella immagine accanto.

Oltre a Bertoloni, anche Filippo Parlatore, siciliano, titolare di botanica dell’Università di Firenze nonché direttore del Giardino dei Semplici della medesima, fondò, nel 1844, il Giornale botanico italiano e, nel 1845, organizzò e diede vita all’Erbario Centrale Italiano, tutt’ora il principale centro di raccolta italiano di tutti i campioni d’erbario provenienti da ogni luogo della penisola, raccolti da botanici e botanofili, a partire dalle numerosissime escursioni lungo l’Appennino, nel corso dei secoli. Anche Parlatore scrisse e pubblicò una «Flora Italiana» iniziata nel 1848 e conclusa nel 1869.

All’interno di queste dinamiche che hanno portato i botanici ad essere degli anticipatori delle sorti politiche di quella che poi è diventata Italia, ci sono molti aneddoti di particolare interesse scientifico, oltre che storico, che raccontano talvolta l’evidenza di influenze della politica sul mondo scientifico. Un esempio (in questo caso inerente il meridione), in tal senso risale al decennio francese, quando il citato Michele Tenore, il più importante botanico meridionale, dedicò un genere floristico a Gioacchino Murat, attribuendogli il nome di Joachima. Tuttavia, con la fine dell’influenza napoleonica e la restaurazione borbonica, ci fu un grosso dibattito, camuffato anche da questioni scientifiche che fece in modo che la più importante opera sulla flora meridionale di Tenore, “mutasse” il nome di tale genere botanico per opportunità politica. Tenore, evidentemente, si guardò bene dal ripercorrere la terribile sorte toccata a uno dei suoi maestri, il medico e botanico Domenico Cirillo che, dopo l’esperienza avanzata e straordinaria della Repubblica partenopea del 1799, fu giustiziato al ritorno dei Borbone. È per questi motivi che nella storia bibliografica inerente tale opera enciclopedica, risultano edizioni differenti, a seconda degli anni a cavallo tra il decennio francese e la restaurazione borbonica.

Molti, direi la maggior parte, furono i botanici schierati con le idee progressiste e unitarie e parteciparono attivamente ai moti risorgimentali. Tra gli altri è opportuno ricordare il romagnolo Pietro Bubani, il molisano Nicolantonio Pedicino, il calabrese Giuseppe Antonio Pasquale, patrioti italiani e contemporaneamente scienziati in un’epoca di grande fermento politico e culturale.

Ecco quindi come diversità e similitudini hanno navigato, lungo la dorsale appenninica, nel mare politico e nella temperie di quel tempo, consentendo ai botanici di fare l’Italia Unita prima ancora che dal punto di vista politico, dal punto di vista delle diversità e similitudini nella lettura vegetazionale del territorio, e attraverso un’unità di intenti che solo la forza eloquente delle suggestive rappresentazioni floristiche della natura ha potuto determinare.

————————————————-

Bibliografia

Beguinot A. – Botanica. Valentino Bompiani, Milano, 1938

Palumbo G., – La vicenda di Giuseppe Camillo Giordano. Frammenti d’erbario di un botanico romantico. Adda edizioni, Bari 2014.

Quaranta G., – Giuseppe Antonio Pasquale. Patriota calabrese e direttore del Real Orto Botanico di Napoli. Associazione Culturale “L’Alba” edizioni, Maropati (RC), 2012.

————————————

Ringraziamenti

Desidero ringraziare Laura Guglielmone, Erbario Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino, per i suggerimenti e la rilettura critica dell’articolo.

—————————————

Credits photo di copertina: G. Palumbo – Figg. 1 e 2. Pubblicazioni botaniche italiane degli anni che precedono l’Unità d’Italia (Biblioteca del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi dell’Università degli Studi di Torino)